目次

ITツールを活用した業務改善で生産性向上!|成功事例を紹介

生産性向上、働き方改革、人手不足・・・理由は様々であっても企業が常に取り組んでいる業務改善。

しかしながらITの活用となると、「どのように進めてよいかわからない。」という声をよく耳にします。本記事はそのような方を対象にITを活用した業務改善について成功事例を交えて解説していきます。

業務改善とは?

改善事例について解説する前に業務改善についての基本をおさらいします。

業務改善とは、自社のビジネスや業務における問題や課題を見つけて、生産性を上げるための見直しを行うことです。

企業は人・物・金・情報・時間を資源として、商品やサービスという価値を生み出しています。

企業が成長するためには、より少ない資源でより多くの価値を生み出すことが必要です。企業がより健全な経営を行うため、より高い価値を提供するために業務改善を行います。

業務改善のメリット

業務改善を行うことにより、企業が受けるメリットを改めて書き出します。

1.コストの削減

コストは大きく分けて3つに分けることができます。

【オペレーションコスト】

・人件費・出張費・物流費・在庫管理費など

【オフィスコスト】

・家賃・通信費・コピー代・事務用品費・OA機器代など

【エネルギーコスト】

・光熱費など

2.労働環境の改善

ムダ・ムラ・ムリを無くすことにより従業員の不満が減り、働きやすい組織になります。

また、重要な業務に割く時間を増やすことによって生産性が上がります。

【ムダ】省くべきムダは「在庫のムダ」「空間のムダ」「動作のムダ」「迷うムダ」「待ちのムダ」「コミュニケーションのムダ」「過剰品質のムダ」などがあります。

【ムラ】仕事の品質が一定でない状態のことを言い、生産量や品質の安定に影響を与えます。業務の手順書を作成する、社内研修を行う、チャットツールでリアルタイムに情報共有を行う、工数管理を行うことにより、業務のムラを防ぐことができます。

【ムリ】能力以上の負荷を掛けすぎることによって本来のパフォーマンスが発揮できず、長期的な視点では生産性を落としてしまう可能性があります。ムリを排除することにより、離職リスクの低下にもつながりますので、企業にとってもメリットが大きいといえるでしょう。

3.生産性の向上

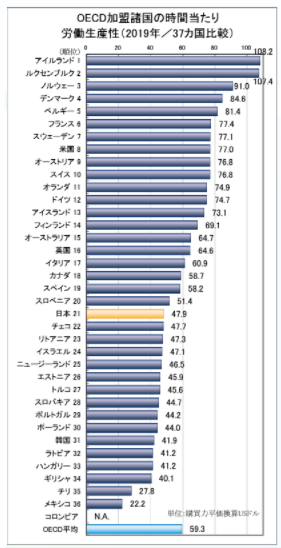

生産性を測定するための最も一般的な指標は「付加価値労働生産性」です。

「労働者1人が1時間でどれだけの付加価値を生み出したか」という形で生産性を示すものです。

付加価値生産性=付加価値額÷労働量

OECDデータに基づく日本の時間当たり労働生産性は、47.9ドル(4,866円/購買力平価(PPP)換算)。

米国(77.0ドル/7,816円)の約6割の水準に相当し、順位はOECD加盟37カ国中21位となっています。

主要先進7カ国でみると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いています。

(出典:日本生産性本部 労働生産性の国際比較2020 図7 OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性 2019年/37カ国比較)

https://www.jpc-net.jp/research/detail/005009.html

日本は労働力人口の減少による企業の人手不足が顕在化していますので、少人数で効率よく付加価値を生み出すことが求められています。

自社にあったIT技術を活用し、稼働率の向上や売上増加等の成果を上げている企業も多く、付加価値生産性を向上させるためにはITの活用が手段のひとつと言えます。

ITによる業務改善の事例を紹介

IoT

IoT(アイオーティー)(Internet of Things)は、あらゆるモノをインターネット(あるいはネットワーク)に接続する技術であり、日本語ではモノのインターネットと訳されます。

製造業においてはIoTによる業務改善を成功させている事例が多く、IoTシステムを導入したいと考える企業も多いのではないでしょうか。

IoT導入のメリットは下記のとおりです。

■遠隔地からモノの状態を把握、操作できる。

■モノの稼働状況をデータ化して可視化することができる。

■モノ同士でデータ共有し、スピーディな判断ができる。

<生産性向上に繋がるIoTの一例>

- 生産管理の自動化

- 製造データのリアルタイム集計

- メンテナンス対象機器の状態を自動検知

- センサーやカメラで各生産工程をチェックして品質管理

【事例1 カメラシステムを中心とした中小企業のIoT化~ サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合による生産性向上 ~】

事業:精密板金加工メーカー

従業員数:150名

背景:少品種大量生産から、時代の変化に合わせて多品種・小ロット・短納期といった顧客ニーズに対応。

時代の変化や危機的状況が起こるたびにITを利活用し、コスト削減、システムの改善をし続け、新たな生産管理システムを自社開発しました。

概要:生産管理システムと製造履歴追跡ができるカメラシステムを融合しました。

生産管理システムはEDI(商取引に関するビジネス文書を電子データとして交換すること)で受発注が行われます。またWEBカメラ90台を工場に設置し、全ての作業工程と従業員の作業を記録します。さらに製品製造時の作業工程が瞬時に把握できるように、カメラの記録画像と生産進捗管理システムのデータをリンクさせました。

効果:作業工程の見える化により業務プロセスの効率化を実現。

カメラシステムの導入により、生産性が20%向上し不良率も低減しました。

(出典:経済産業省 中部経済産業局IT活用事例集2019 事例09)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.chubu.meti.go.jp%2Fc51ryutu%2F200501%2Fcase9.pdf&clen=1003136&chunk=true

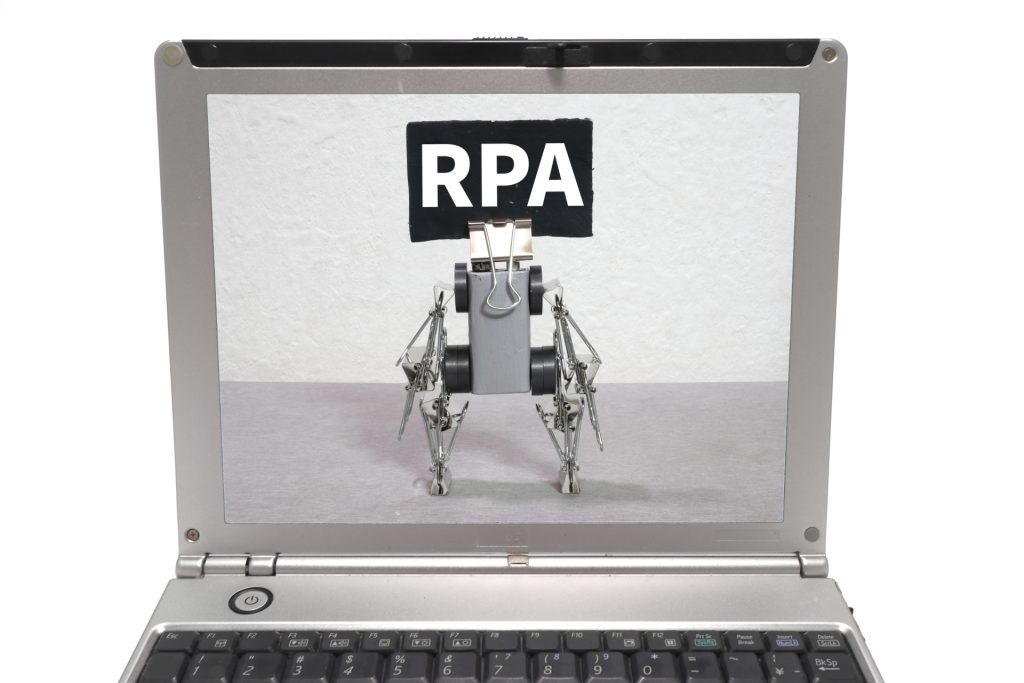

RPA

RPA(アールピーエー)(Robotic Process Automation)とは、ホワイトカラーのパソコンを使った業務を自動化する仕組みや概念を指し、そのための機能を提供するソフトウェアをRPAツールなどと呼びます。

RPA導入のメリットは以下のとおりです。

■人件費を削減できる。

■ミスを防止できる。

■24時間稼働できる。

■人が付加価値の高い業務に集中できる。

<生産性向上に繋がるRPAの一例>

- ルールが決まっている定型作業を自動化

- 大量のデータ処理・分析

- データの転記作業

- メールの送信作業

【事例2 自動化ツールの導入でコア業務への集中を可能とし売上拡大を実現】

事業:保育士、栄養士の人材紹介サービス

従業員数:262名

背景:求職者の条件を満たす施設の抽出作業を表計算ソフトで行い施設へ求職者情報をFAX送信していましたが、1か月あたり1,000件のFAX送信という単純かつ大量の定型作業に担当者がやりがいを見いだせず退職してしまいました。

概要:システム開発会社にRPAの導入を依頼。

従業員向けに作成していた業務マニュアルをロボット向けに書き直しました。システム会社がRPAを設定し、その後は自動的に定型作業を代行するようになりました。単純な定型作業は人間には単調で面倒でミスが発生しやすいですが、RPAではミスが起きず作業の正確性が増しました。

効果:RPAの導入後、1か月あたり約1,000件のFAX送信で1日4時間以上掛けていた作業は自動化され、同社の売上高は2.5倍に増加しています。投資負担は小さく、初期導入費用が30万円、ランニングコストが月数万円程度でした。

「全てがRPAによる効果とは言えないが、人材採用が難しくなっている中でRPAによる自動化がなければこれだけの業務拡大は実現できなかった。」と社長も語っています。

(出典:中小企業庁 先進的なIT利活用 第2部 深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命事例2-4-18)

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/html/b2_4_4_2.html

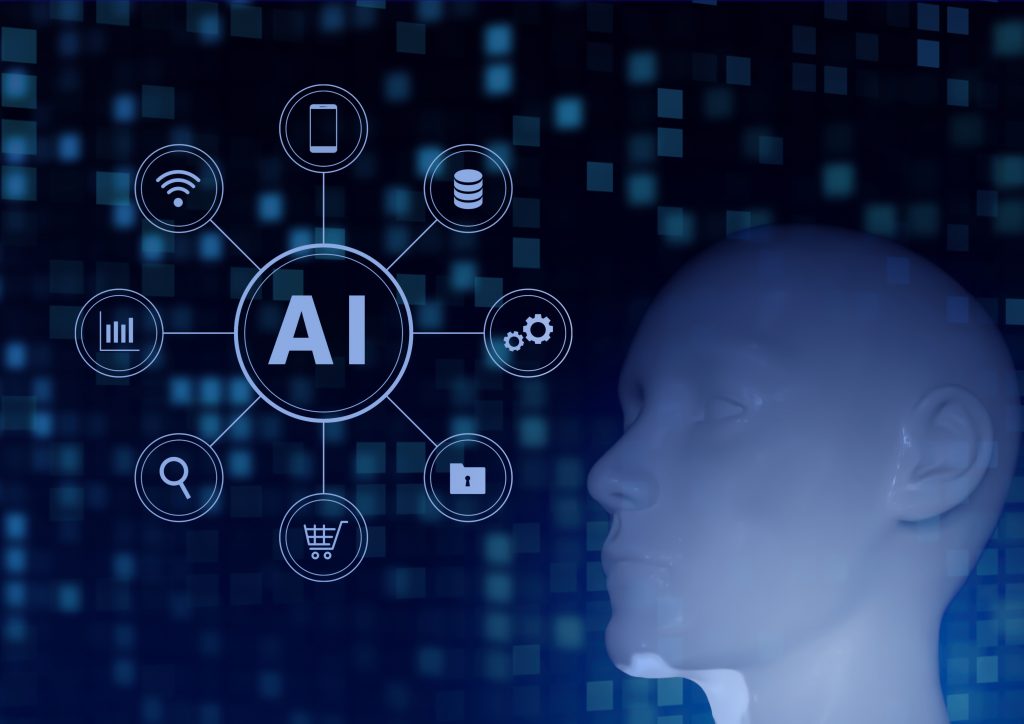

AI

AI(エーアイ)(artificial intelligence)とは、人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したものです。

経験から学び、新たな入力に順応することで、人間が行うように柔軟にタスクを実行します。コンピューターに人間とおなじような知能を持たせたソフトウェアのことを言います。

AI導入のメリットは以下のとおりです。

■精度の高い分析や予測ができる。

■労働力不足の解消ができる。

■顧客満足度が向上できる。

■コストが削減できる。

< 生産性向上に繋がるAIの一例 >

- チャットボットによる問い合わせ対応

- 確度の高い見込み客を抽出

- 倉庫での自動出入庫管理

【事例3 物流会社でAIモデル導入を皮切りに物流デジタルカンパニーとしての運営を開始】

事業:物流会社

従業員数:946名

背景:同社は300台ほどのトラックを所有しており、コンビニやスーパーなどに食料品を運んでいます。最重要課題は複雑な配車作業でした。現場の様々な制約条件からテトリスのように配送ルートを組み合わせ、毎日3~4時間かけて手作業でおこなわれていました。

概要:AIを導入。配車担当者はAIのトレーナーとしてAIが配車した納品先の順序をチェック、フィードバックしAIがさらに学習します。AIによる配車作業のカバー率は90%にまでなりました。

効果:配車担当者の作業時間は3~4時間から30分に短縮されました。

その後、同社はこのプロジェクトを皮切りに複数の配車センターを横断的に管理する総合AIシステムの開発に乗り出し、物流デジタルカンパニーとしての運営を開始しました。

(出典:「いまこそ知りたいDX戦略 自社のコアを再定義し、デジタル化する」石角友愛)

クラウドサービス

クラウドサービスとは、従来は手元のコンピューターに導入して利用していたソフトウェアやデータ、あるいはそれらを提供するためのサーバーをインターネットなどのネットワークを通じて利用者に提供するサービスです。

クラウドサービス導入のメリットは下記のとおりです。

■初期費用を抑えられる。

■システム構築にかかる時間を短縮できる。

■メンテナンスを自社で行う必要がない。

<生産性向上に繋がるクラウドサービスの一例>

- 業務系クラウドサービス(勤怠管理、給与計算、人事管理、会計管理など)

- オンラインストレージ

- 社内SNS

- マーケティングオートメーション

- メール配信システム

- オンライン学習

【事例4 I T ツールにより採用率が向上&効率化~ 354本のWebマニュアルで早期戦力化も実現 ~】

事業:総合ビルメンテナンス

従業員数:1800名

背景:毎年300人を超える採用を行っており、人手不足の昨今、採用率と定着率の向上、スタッフの早期戦力化は大きな課題となっていました。

概要:クラウド型採用管理システムを導入

Web上で面接日程調整、面接が行えるようになり、業務のスピードアップ、効率化につながりました。

また、クラウド型マニュアル作成ツールを使い、誰でも簡単に作業マニュアルを作成できるようになったため、導入3年で354本のマニュアルを作成。採用後の早期戦力化に貢献しています。

効果:日程調整から面接に至る過程が大幅に短縮化され、採用率は15%程度上昇しました。

OJTが順調に進むことから、早期戦力化も実現できました。

(出典:経済産業省 中部経済産業局IT活用事例集2019 事例07)

https://www.chubu.meti.go.jp/c51ryutu/200501/it_jireisyu2019.pdf

まとめ

ITを活用した業務改善は多くの企業が実践に踏み出し成功実績を積んでいる一方で、様々な事情で踏み出せていない企業も多く存在するというニ極化が進んでいます。

しかし、しっかりとした計画もなしに、むやみにIT化を進めることによって失敗が多いのも事実です。

ITシステム導入の手順としては

- 目的と範囲を定義

- 現行業務の課題整理

- 解決策のリスト化

- 方法の選択

となりますが、ITシステムを導入する場合、システム開発会社とコミュニケーションが取れるIT知識を持った人材が必要です。

ITのことがわからないからと言って開発会社に丸投げしてしまうと、コストが増幅してしまったり、目的が達成できなかったりで、品質が低下してしまうことがあります。

ITシステムを導入する際はシステムを使用する側がプロジェクトをコントロールできることが重要です。

IT人材育成 QualityRoom(クオリティルーム)では社内のIT化を進められる人材育成を行っています。

製造業で10年ほど品質管理、品質保証を経験したのち、IT業界にキャリアチェンジ。

業務IT化や、IT人材育成についてなど、IT業界以外の方にもわかりやすい記事を書くことを心掛けています。

メルマガ登録

メルマガ登録