目次

業務フロー図とは?

既存事業が円熟期を迎えたり、業績が伸び悩んだりした際には、対応策として業務改善や業務効率化が検討されます。

改善や効率化の進め方としては、これまでの事業運営を見直し、業務の停滞や生産性低下の原因となっているボトルネックを洗い出すことから始まります。そこで有効なツールとなるのが「業務フロー図」です。

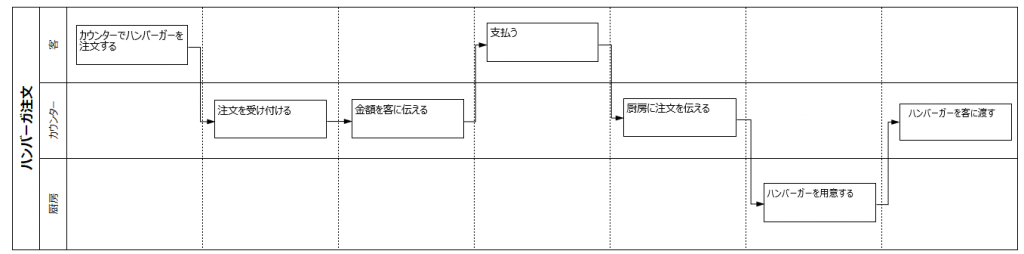

<業務フロー図の例:ハンバーガー・ショップの業務フロー>

業務フロー図は、なぜ必要?

業務フロー図を作成する一番の理由には、細分化・複雑化した業務の流れを可視化することで状況の把握・理解が容易になる、ということが挙げられます。

<業務フロー図の役割>

プロセスの可視化

業務プロセスの手順やステップをグラフィカルに表現します。 各ステップやタスクは、ボックス・図形で表され、矢印や線分によってプロセスのフローを示します。これにより、業務の全体像や各ステップ間の関係性を視覚的に把握することが可能になります。

情報のフローを可視化する

業務プロセスにおける情報やデータの流れを明らかにします。情報の入力元や出力先、データの変換や処理の手順が示されることで、情報のフローを把握することができます。

役割や責任の明示

各ステップやタスクに関与する役割や責任も表示されることがあります。これにより、関係者間の役割分担や責任範囲を明確にすることができます。

問題の特定と改善

業務プロセスにおける問題や改善の余地を見つけやすくなります。無駄な手順や遅延が発生している箇所、情報の欠落やボトルネックがある箇所を特定し、効率化や品質向上を実現するための改善を実施することができます。

業務フロー図は、業務改善・業務効率化だけでなく、プロジェクト管理やシステム開発などのさまざまな場面で活用されます。業務の可視化やプロセスの理解、問題特定や改善の基盤となるツールとしても大いに役立つでしょう。

業務フロー図の作成方法

業務フロー図では、各要素や操作を特定の図形要素で示します。

組織内で一貫性のあるシンボルや表記法を使用することで、業務フロー図の理解や共有が容易になります。

対象の業務が開始して終了するまでのプロセスを表すため、基本的には「上から下」あるいは「左から右」の直線的な形式で示されます。

一般的な作成の流れは、下記のとおりです。

業務の把握と調査・ステークホルダーの洗い出し

・対象となる業務プロセスを理解し、ステークホルダーを洗い出したうえで、関係者へのヒアリングや資料の収集などを通じて詳細な調査を実施します。

・業務の目的やステップ、関連する情報やデータのフローなどを把握します。

フロー図を構成する要素の決定

・使用するフロー図の形式や記号、記述方法を決定します。一般的には、フローチャートやワークフロー図が用いられます。

・スタートとエンドのポイント、処理ステップ、判断や分岐の箇所、データの入出力などの要素を定義します。

フロー図の構築

・決められた要素に基づいて、フロー図を作成します。手書きが禁じられているわけではありませんが、専用のグラフィック・ソフトウェアやツールを利用することで、整然とした作図が可能になります。

・ステップやプロセスを矢印や線分でつなぎ、分岐や判断箇所、データのフローなどを図示します。

フロー図の検証と修正

・作成したフロー図を関係者や業務担当者と共有し、検証とフィードバックを受けます。

・フロー図に不明確な点や改善の余地がある場合は、修正や追加を実施します。

ドキュメント化と共有

・最終的なフロー図をドキュメントとしてまとめ、pdfやjpeg形式のファイルを関係者に共有します。

業務フローの階層レベル

業務フローを作成する際は、いっぺんにすべての業務を書き出すのではなく、詳細性の度合いに応じたレベルで、複数に分けて作成することをおすすめします。例えば、レベル0~4に階層化した場合の目安は下記のとおりです。

| レベル(階層) | 粒度目安 |

|---|---|

| レベル0 | 会社レベル |

| レベル1 | 部署レベル |

| レベル2 | 業務レベル |

| レベル3 | プロセスレベル |

| レベル4 | アクティビティレベル |

段階的に業務を可視化することで、大量の情報を一度に処理する必要がなくなり、内容理解のハードルが下がるため、ドキュメントとしての精度が向上します。

業務フロー図の構成要素

業務フロー図は、ソフトウェア・エンジニアリングやシステム開発におけるモデリングのために標準化された記法である「統一モデリング言語(UML:Unified Modeling Language)」を用いて作成されます。

主には、下記の図形を用いて「アクティビティ(作業やタスク)」あるいは「コミュニケーション(オブジェクト間の相互作用)」が表現されます。

上記は一例ですので、より詳しい内容については「業務フローの書き方ガイド」をダウンロード(無料)して、ご参照ください。

業務フロー図:基本のキ

業務フロー図の作成で、基本となる要点とコツをいくつか紹介します。

下記の各項目を意識すれば、図の精度が向上するだけでなく、作成の難易度も大きく低減することでしょう。

●プロセスの明確化

業務フロー図を作成する前に、対象となる業務プロセスを明確に理解しましょう。プロセスの「開始と終了」をはじめ、目的・手順・関与する人やシステムなど、全体像を把握することが重要です。

●シンプルな表現

業務フロー図は、プロセスの流れや手順を視覚的に表現するためのツールです。できるだけシンプルで分かりやすい形式で作成しましょう。詳細過ぎたり複雑過ぎたりする表現や記号は避け、重要な要素に焦点を当てることが重要です。

●適切なレベルの詳細度

業務フロー図は、高レベルの概要から詳細な手順まで、さまざまなレベルの粒度で作成することができます。プロセスの目的や大まかな手順を示す場合には、高レベルの概要図を使用し、具体的な手順や条件を示す場合には詳細な図を使用するなど、目的に応じて適切な粒度を選択しましょう。

●分かりやすいラベリング

各ステップやアクティビティには、分かりやすいラベルや説明をつけることが重要です。適切な用語やアクションを記述して、誰でも理解できるようにしましょう。

●関与者の明示

業務フロー図には、関与する人やシステムの役割や責任を明示することも重要です。アクター(システムの利用者)としての役割や参加者の関係性を適切に表現し、プロセスの全体像を理解しやすくします。

●リビジョン管理

業務フロー図は、プロセスや業務の変更に伴って更新される場合があります。変更履歴を管理し、適宜フロー図を修正・改訂することで、常に最新の情報を反映させるようにしましょう。

業務フロー図の作成に有用な手法やツール

以下の手法やツールは、業務フロー図を作成する際に利用される一般的な手段です。具体的な目的や要件に応じて適切な手法を選択し、業務フローを明確かつ効果的に表現することが重要です。

●プロセスモデリング手法

業務プロセスをモデル化するための手法として、BPMN(Business Process Model and Notation)やUML(Unified Modeling Language)などが一般的に使用されます。これらの手法は、グラフィカルな記法を用いて業務フローを表現し、プロセスのフロー、活動、判断、分岐などを明確にすることができます。

●フローチャート

シンボルや矢印を使ってプロセスのフローを視覚的に表現する手法です。一連のステップや判断をつなぎ合わせることで、業務の手順や流れを示すことができます。代表的なフローチャートの記法には、ボックスやダイヤモンドなどの形状があります。

●ワークフローツール

業務プロセスのモデリングや自動化を支援するソフトウェアです。これらのツールを使用すると、グラフィカルなインターフェース上で業務フローを作成し、実行や監視などの機能も組み合わせることができます。

◆GitMind

使いやすいオンラインのマインドマップやフローチャート作成ツールです。直感的なインターフェースと豊富な図形ライブラリを備えており、業務フロー図やワークフロー図の作成に適しています。複数の人との共同作業も可能で、リアルタイムでの編集やコメント機能が提供されています。

◆Draw.io

オープンソースのベクターベースのグラフィック作成ツールです。フローチャートやダイアグラム、業務フロー図の作成に使用されます。シンプルなインターフェースと豊富な図形ライブラリを備えており、様々なテンプレートやカスタマイズ・オプションも提供されています。

◆Google Drawings

Googleドライブ内で利用可能な無料のベクターベースの描画ツールです。直感的なインターフェースと共同作業機能を備えており、チームでのワークフロー図やフローチャートの作成に便利です。他のGoogleドキュメントやスプレッドシートとの統合も容易です。

◆Lucidchart

クラウドベースのデザインツールであり、ワークフロー・ダイアグラムやフローチャート、組織図などの作成に使用されます。直感的なインターフェースと高度なカスタマイズ・オプションを提供し、チームでの共同作業やリアルタイムのコメント機能も備えています。

◆Visual Paradigm Online

オンラインのモデリングとデザインツールです。ワークフロー図やUML図、ビジネスプロセスモデリングなど、さまざまな図表の作成に使用されます。直感的なインターフェースとコラボレーション機能を提供し、ビジュアルなダイアグラムの作成と共有が容易です。

まとめ【業務フローの書き方ガイド】無料DL

これまでに述べてきたとおり、業務フロー図を作成すれば、現状の業務フローを視覚的に理解し、現状維持すべき点と改善すべき点を明確に洗い出すことが可能になります。

下記のボタンから、より詳しい内容を記載した『業務フローの書き方ガイド』をダウンロード(無料)して、自社の業務改善・システム導入・DX推進にご活用ください。

業務フローの書き方ガイド目次

- 業務フローとは

- 業務フローの作成目的

- フローの種類

- フロー作成のコツ

- 業務要件とは

- 業務フロー作成の進め方

- 業務フローチャートに使用する図形(BPMN)

- 業務フローチャートで業務の可視化

- 業務フロー階層レベルについて

- 製造業の業務フロー作図例

- まとめ

特別Web講座

QualityRoomでは、記事による解説だけでなく、eラーニングを用いた実践的なWeb講座を開催しています。

| 業務フロー作成コース | |

| 業務フロー作成講座 | 業務フローの基本的な考え方から学び、システム導入の際にも使用できるような精度の高い業務フローを作成できるようになるまでの実践的な講座です。 |

| 業務一覧表講座 | 業務一覧表は業務フロー作成のインプットになります。 この講座では業務一覧表の作成の流れからプロセスを理解することができます。 |

| 業務ヒアリング講座 | DX企画やシステム刷新などの背景において、現行業務(AsIs)を洗い出してあるべき姿(ToBe)を検討していくにあたり、業務部門担当者のヒアリング時間をできるだけ抑えて要点を聞き出すことが可能になります。 |

| 業務フロー作成実習講座 | この講座では「人事給与業務の業務一覧表」を題材として、業務フローをExcelで作成する実習を行います。 |

メルマガ登録

メルマガ登録